船舶で使用される燃料は排出されるCO2の量と直接的に関係しており、排出基準が年々厳しくなっているといっても過言ではありません。

環境対応は出来ていますか?

現在、日本国内において2050年のカーボンニュートラルに向けて様々な政策が取り組まれています。

2028年から国内でも化石燃料の輸入事業者等に対して、輸入等する化石燃料に由来する二酸化炭素の量に応じて、化石燃料賦課金を徴収する制度も始まります。

内航船ではこれまで切迫した環境対応に追われる機会は少なかったと思いますが、今後は変化を求められそうです。

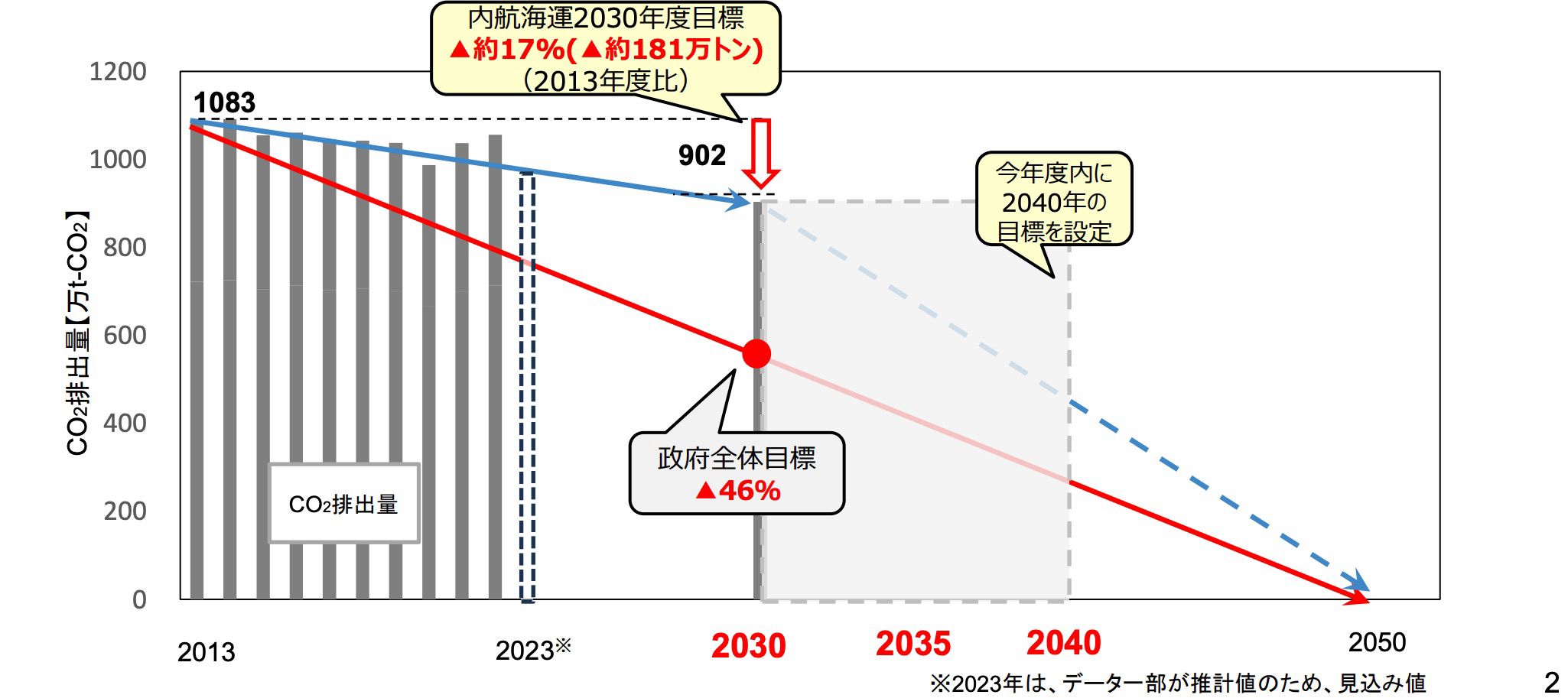

CO2削減目標に2040年度の目標が議論される

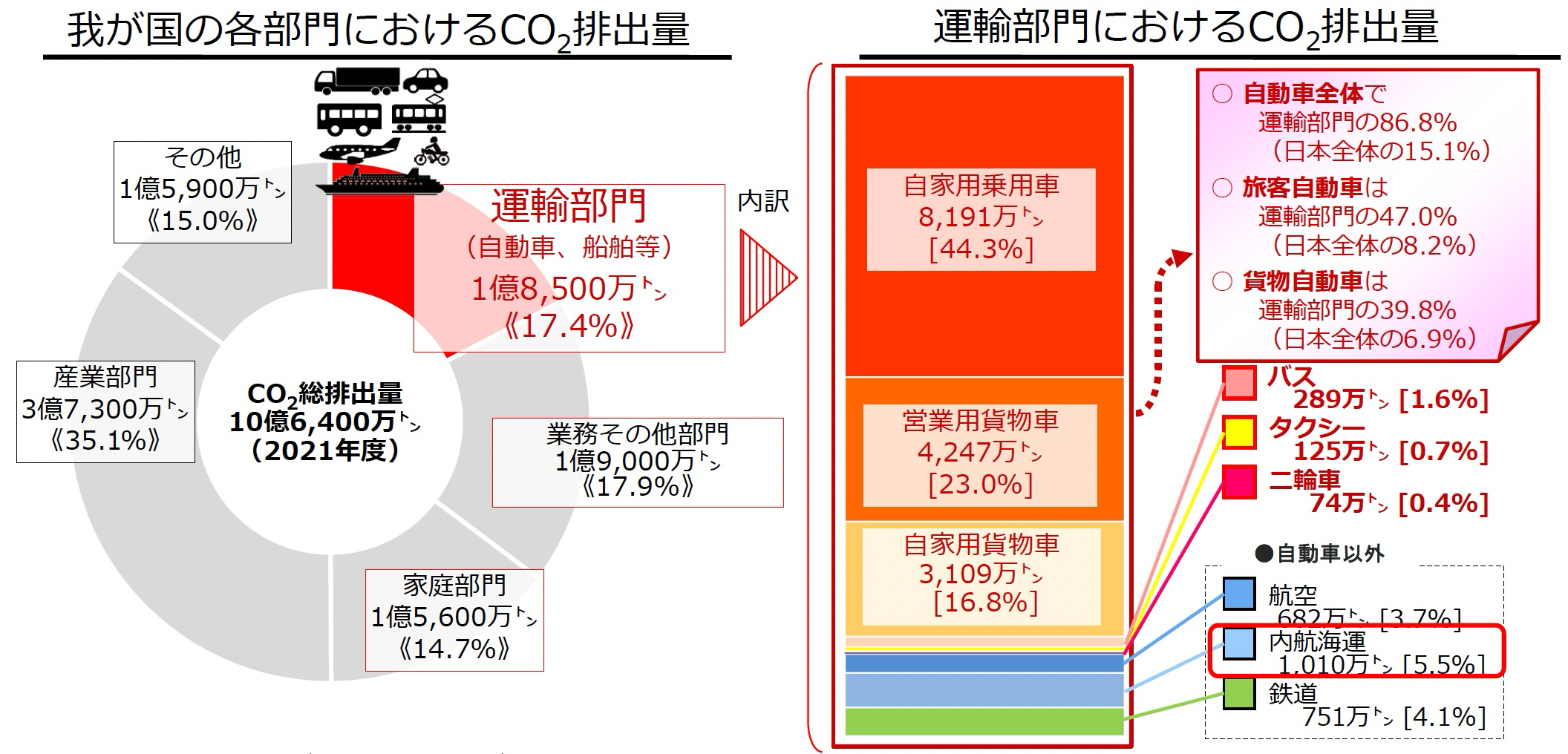

国内全体から見て2021年のCO2排出量は10億6,400万トンです。

その内、内航船は1,010万トンであり、日本全体の0.95%と算出されています。

2050年のカーボンニュートラルに向けて段階的にCO2排出量が設定されています。

内航海運の2030年度の削減目標は約17%(約181万トン)とされていました。

2024年12月5日に開催された「第9回内航カーボンニュートラル推進に向けた検討会」では、2040年度時点の内航海運の排出量を696万トンと規定され、約36%減(387万トン減)の目標が打ち立てられました。

2040年で36%削減、2050年ではカーボンニュートラルを目指す為、業界内では当目標設定から、一層厳しい環境対応が求められるとの声が上がっています。

迫られる船舶の省エネ化

CO2削減目標を達成する為、企業や船舶は国交省が求める水準をクリアしなければなりません。

船舶の省エネを図る為には、船型開発による推進効率の向上や主機の燃焼効率等、多くの対策が考えれます。

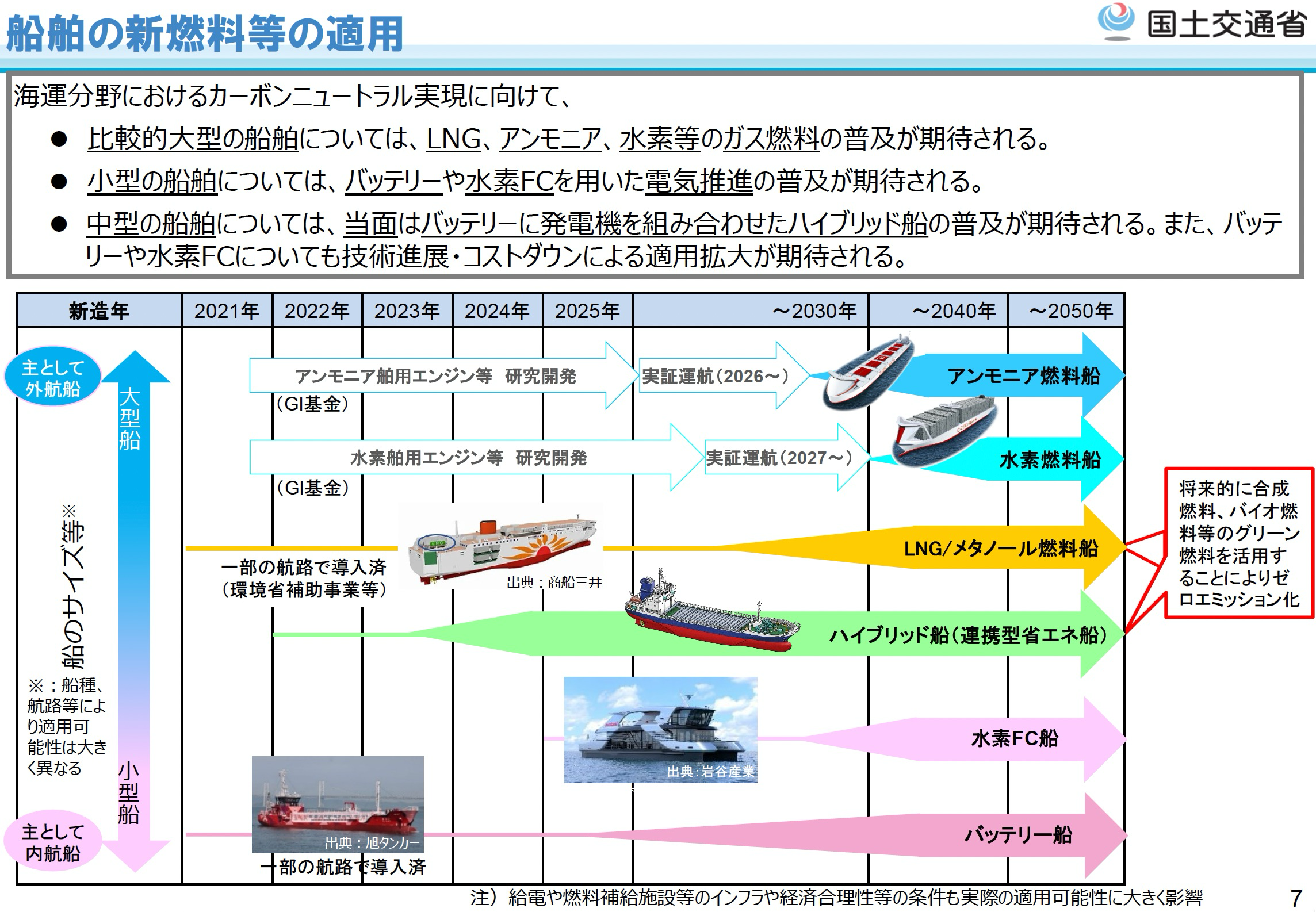

数ある対策の中、最も影響が大きいといわれているのが新燃料への代替です。

例えば自家用車から見て取れるようにガソリンエンジン車から、ピュアバッテリー車やハイブリッド車、水素車等へ移行しつつあります。

国交省では船舶には以下の代替燃料の可能性を説明されており、今後は船舶建造に対し、新たな補助金の適用が検討されています。

既存のディーゼル機関船の他、数多くの新燃料が期待される一方で、実用化まで様々な検証を行わなければなりません。

実運航まで船種や航行区域に応じた様々な実証・調査期間が求められます。

燃料の種類ごとに特性を簡単にまとめました。

| 燃料 | 利点 | 課題 |

|---|---|---|

| アンモニア | ・重油よりもCO2削減量が少量 | ・不完全燃焼を起こしやすく未燃アンモニアやN20が排出される ※N2O(一酸化二窒素)の温室効果はCO2の約265倍である |

| 水素 | ・CO2を排出しない ・様々な資源から安定供給可能 ・高出力 | ・水素を安定供給できるだけの移送及び貯蔵インフラが整っていない ・国内では水素を製造する技術が未発達 |

| LNG | ・SOxやPMをほとんど排出せず、NOx及びCO2の排出も他の化石燃料に比べて少量 ・石油を超える埋蔵量が確認されている為、長期安定供給が可能 | ・LNG燃料を使用可能な機関が必要 ・重油の2~3倍大きな燃料タンクや再液化装置など機関以外の設備も必要 ・新造時の価格が重油の燃料船に比べ15~30%増 |

| メタノール | ・重油と比較してSOx最大99%、NOx約60%、PM最大95%の排出量が削減 ・既存ディーゼル船よりも小規模改造で使用できる為、設備投資コストを抑えられる | ・腐食性が強い ・引火点が12度と低い ・毒性が強い為、安全対策が必須 |

| バッテリー | ・CO2を排出しない ・電動船の為、操船性能が向上し、陸上からの遠隔支援も受けやすくなる ・バッテリーのみ必要な為、主機及び発電機、付属機器が不要 ・振動及び騒音が起こらない | ・陸上給電設備や課金システム等のインフラが整備されていない ・バッテリーのイニシャルコスト及び交換コストが高い ・電気料金が場所ごとに応じて変動し、重油との価格差が不透明 |

| バイオ燃料 | ・原料が植物の為、再生可能なエネルギーである ・植物が成長過程で吸収したCO2と、燃焼時に排出されるCO2がほぼ同量である | ・製造コストが高い ・バイオ燃料の原料に食用作物を使用することで、食糧不足を引き起こす可能性がある ・完全なカーボンフリーではない |

荷主・運航・船主・船員等にとって持続可能でなければ運用は不可能

これまで国内の環境対等及び新燃料を解説してきました。

様々な課題があり、どの燃料が最も優れているか現時点で特定する事は難しいです。

そして単にCO2削減ではなく、船員及び船舶の安全性やコスト、貯蔵・移送に関する懸念をクリアしなければ実現は難しいでしょう。

特に船員の習熟及びコストは大きな課題であり、どんなに環境負荷が低減される燃料でも、船員が扱えなければ意味が無く、イニシャル及びランニングコストが高ければ持続可能とはいえません。

現在は船員不足が喫緊の課題の為、省エネだけではなく省人化も見据えなければならないでしょう。

- 船員の労務負荷が軽減されて、減員が無理なく可能な船舶

- 運航/船舶/船員それぞれの管理が楽になるシステム及び環境

- 船員=職人ではなく、誰でも簡単に乗れる程の性能及び陸上支援の確保

最近は船社さんや船員さんと議論する機会も増えています。

ぜひ今後の海運業について議論できれば幸いです。

- info@satoshi-kawana

- LINE公式アカウント